前言

在这个影像主导的时代,摄影早已不局限于简单的记录,它是一种艺术表达,更是我们感知世界、分享故事的独特方式。

每一次按下快门,都是将流动的时光凝结成永恒瞬间的奇妙旅程。

为了能更深入地探索摄影这片广袤天地,我开启了这门摄影课程的学习。在课程学习过程中,我渴望将所学的知识系统整理,因此决定撰写这份笔记。笔记里,既有老师课堂上的精彩讲解,也有我自己在实践中的思考与感悟。希望这份笔记能成为我摄影学习道路上的清晰坐标,记录成长,指引方向,也期待未来翻阅时,能从中汲取继续前行的力量,不断提升自己的摄影技艺,用镜头讲述更多动人的故事。

学习路线

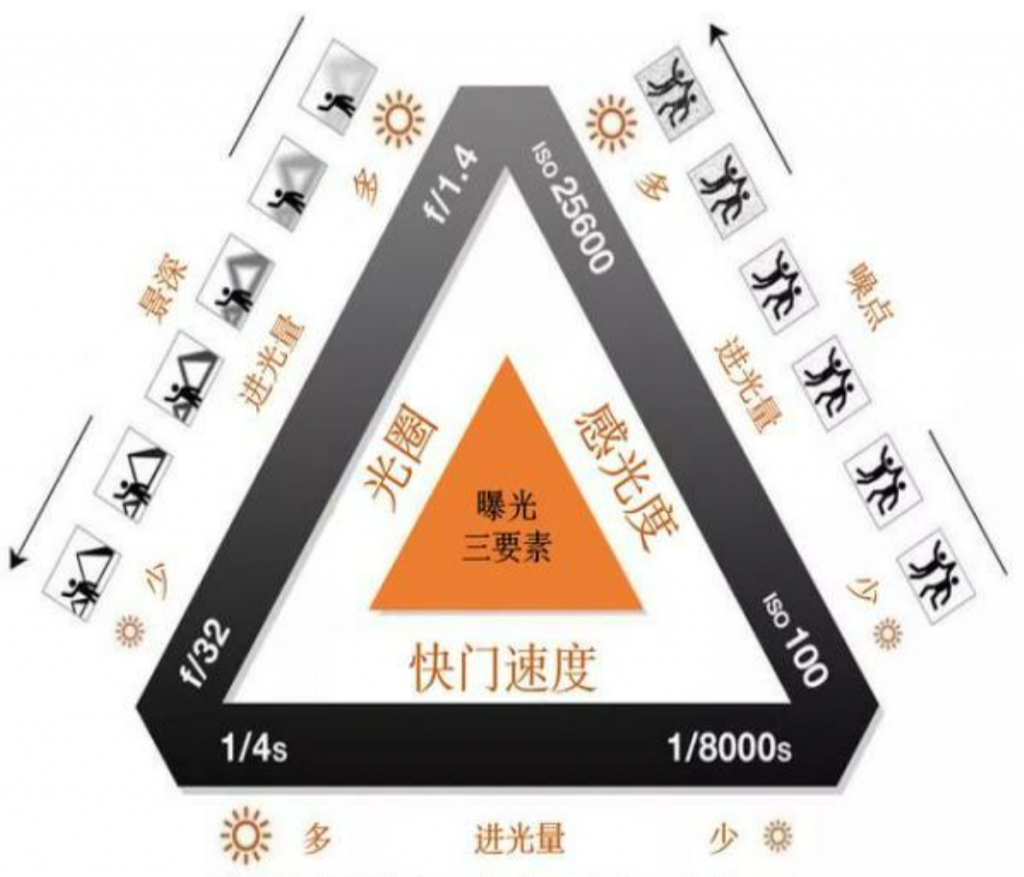

曝光三要素

- 光圈:镜头里能变大变小的洞。光圈大(像 f/1.8),进光就多,画面变亮,背景容易虚化,适合拍特写突出主体;光圈小(像 f/16),进光少,画面暗些,前后景都能清楚,适合拍大场景。

- 快门速度:决定光线进相机的时间长短。速度快(如 1/1000 秒),能把运动物体拍清楚;速度慢(如 1 秒),适合拍夜景、车流,会拍出流动效果,但手不能抖,最好用三脚架。

- 感光度(ISO):相机对光的敏感程度。ISO 调高,暗处也能拍出亮照片,但会有噪点;ISO 调低,画质更清晰,适合光线好的时候拍。

画面三要素

- 景深:景深就是照片里清晰范围的大小。大景深下,从前到后的东西都清楚,拍大场景风景时,能让山川、树木、远方都清晰呈现。小景深则只有主体清晰,背景会虚化,拍人像特写,人物清楚,背景朦胧,主体就更突出。

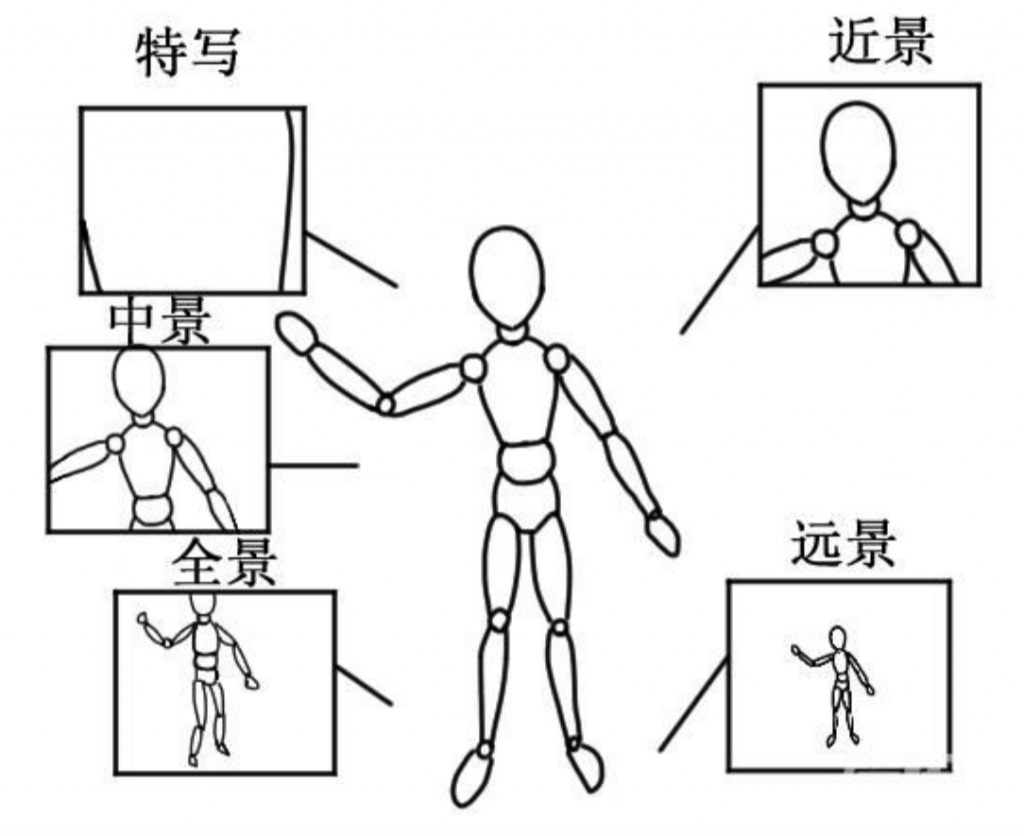

- 景别:景别由相机离被拍物体远近决定。远景离得远,展示大场景,像城市全貌、山川大河;全景能让主体和周围环境都入镜,比如拍建筑外观及周边广场;中景展示主体主要部分,像人物膝盖以上画面;近景靠近主体,着重呈现细节,如人物面部表情;特写只拍主体极小局部,比如花朵的花蕊、眼睛的瞳孔。

- 构图:构图就是安排画面元素。比如中心构图,把主体放画面正中间,稳定又突出,拍证件照常用;三分法构图,把画面像切蛋糕一样分成九宫格,将主体放在四条分割线交叉点上,画面更自然;对称构图,左右或上下两边元素一样,拍倒影、古建筑常用,看着规整又平衡。

拍摄角度和高度

- 拍摄高度

- 平摄:相机和被摄物水平,画面自然,符合人眼习惯,常用于日常拍摄。

- 仰摄:从低往高拍,让物体显得高大,拍建筑、高大物体常用,也可用于夸张人物腿部。

- 俯摄:从高往低拍,能展示全貌和环境,拍大场景、集体活动合适,比如运动会、城市俯瞰。

- 拍摄方向

- 正面拍:直接对着物体正前方拍,有对称感,但立体感弱。

- 侧面拍:拍物体侧面轮廓,展现侧面特征。

- 斜侧拍:介于正侧之间,能让物体有立体感,照片更生动。

- 背面拍:从物体背面拍,能带来独特视角和意境。

一、曝光三要素

摄影中,曝光三要素 —— 光圈、快门速度、感光度,个个都是关键角色 。

光圈,决定进光量与景深,大光圈虚化背景突出主体,小光圈让画面前后都清晰,在人像与风景拍摄中各显神通。

快门速度掌控曝光时长,凝固瞬间靠高速快门,营造动感轨迹用低速快门,捕捉动态画面全靠它。

感光度提升相机对光的敏感度,暗光拍摄时作用显著。

它们相互关联、彼此影响,实用度极高,无论是日常随拍,还是专业创作,掌握曝光三要素,就等于握住了精准曝光的钥匙,开启摄影艺术的大门 。

接下来,让我们一同进入曝光三要素中第一个要素——快门

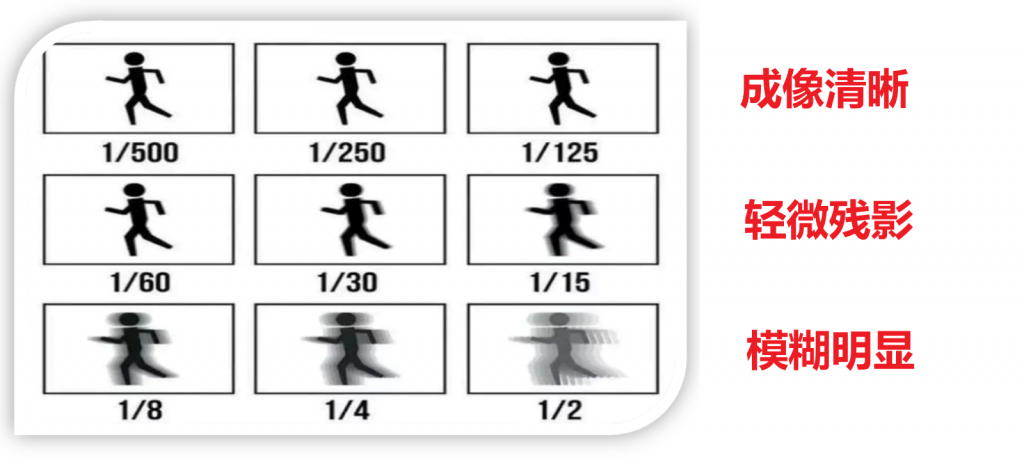

1.1 快门

快门是相机的关键部件,好比一扇控制光线进入的 “门”。它通过调节开启时长,决定曝光时间。

快门速度快,能瞬间定格动态,像飞驰的赛车、跳跃的运动员;

快门速度慢,则让光线长时间累积,适合拍夜景车流、丝滑流水,巧妙运用快门,可创作出多样视觉效果。

快门的定义

快门按钮可以按两次,半按快门时,相机会完成浏览、对焦等操作。

将快门完全按下后,就会完成照片的拍摄。

快门时控制曝光的一个进光量闸门,快门速度指的是控制曝光时间长短。

快门越快,曝光时间越短,快门越慢,曝光时间越长。

快门快 数值小 画面暗 运动越小

快门慢 数值大 画面亮 运动越大

1/30以上的数值被称之为慢门

1/50以下的数值被称之为快门

快门的作用

1、快门时决定照片亮度的因素之一 (曝光时间长短)高速快门曝光时间短,慢门曝光时间长

2、记录画面中运动的物体(慢门可以记录物体的运动轨迹)

快门照片:(记录下来的照片为相对静止的清晰的照片)

慢门照片:(记录下来物品的运动轨迹,拖影等)

安全快门

为了保证所拍照片的清晰,避免因相机不稳或者手的抖动而造成照片模糊,所采用的最低(慢)快门速度。在特定条件下拍摄时,如果相机设置的快门速度低于了“安全快门速度”,拍出的照片就容易模糊不清。比如50mm的镜头,快门速度不低于1/50秒。

安全快门:1/焦距

快门与连拍

相机的连拍速度与快门速度密切相关。较快的快门速度能够支持更高的连拍速度,使得拍摄者可以在短时间内拍摄多张照片,捕捉到运动物体的多个瞬间,这在拍摄体育比赛、野生动物等快速移动的场景时非常实用,可以从中挑选出最精彩的瞬间。

高速快门

不同相机的高速快门极限不同,一些高端相机可以达到 1/8000 秒甚至更高的快门速度,这对于拍摄极快速运动的物体,如体育赛事中的高速运动员、飞行中的子弹等非常有帮助。但在使用高速快门时,需要注意进光量的减少,可能需要相应地增大光圈或提高感光度来保证正确曝光。

1.2 光圈

光圈在相机系统里,相当于一个能调节大小的 “窗户”,位于镜头内部。它通过改变自身孔径的大小,直接控制进入相机的光线量。

光圈的定义

光圈值用 f/ 加数字来表示,比如 f/1.8、f/16 等。

这里数字越小,代表光圈孔径越大;数字越大,光圈孔径越小。

例如 f/1.8 的光圈孔径就要比 f/8 大得多。

半按快门时,相机根据环境光线、拍摄模式等因素,结合摄影师设定的光圈值,计算并准备好合适的曝光参数。当完全按下快门,光圈就会以设定的孔径大小开启,让光线进入相机完成曝光成像。

光圈的作用

- 调节进光照度:作为曝光三要素之一,光圈和快门速度、感光度协同工作来控制曝光。在其他条件不变时,改变光圈大小可直接改变画面亮度。比如在大太阳下拍摄,缩小光圈(如从 f/4 调整到 f/11)能减少进光量,防止画面过曝;而在室内光线较暗时,增大光圈(如从 f/8 调整到 f/2.8)能让画面更明亮。

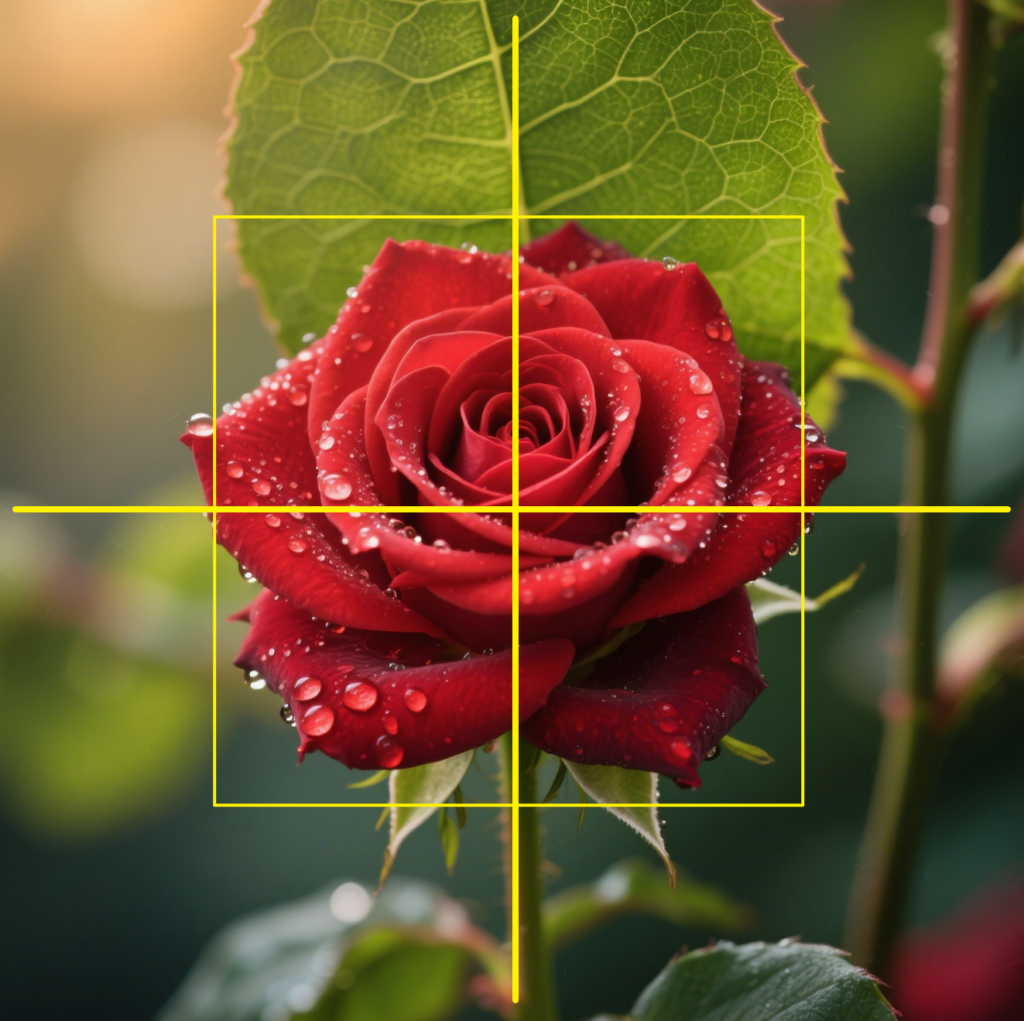

- 控制景深效果:通过调整光圈,摄影师可以自由选择将画面中哪些部分清晰呈现,哪些部分虚化。例如拍摄一朵娇艳的花,用大光圈虚化掉周围杂乱的枝叶,让花成为视觉焦点;拍摄建筑风景时,小光圈能保证建筑的每一处细节以及周围环境都清晰可见。

光圈与光线及景深的关系

- 光线控制:光圈越大(f 值越小),进光量越多,画面越明亮;光圈越小(f 值越大),进光量越少,画面越暗。比如在暗光环境下,使用大光圈(如 f/2.8)能让更多光线进入相机,便于拍摄清晰的照片。

- 景深效果:大光圈(小 f 值)会产生浅景深效果,此时画面中主体清晰,背景虚化明显,常用于人像摄影突出人物主体,让背景柔美虚化,营造出梦幻般的氛围;小光圈(大 f 值)带来大景深,能使前景、主体和背景都清晰呈现,适合风景摄影,展现出广阔场景从近到远的清晰细节。

数值越小 光圈越大 进光量越多 画面越亮 景深越浅 虚化更强

数值越大 光圈越小 进光量越少 画面越暗 景深越深 虚化更弱

常见光圈值及其适用场景

- 大光圈(f/1.2 - f/2.8):常用于人像、特写摄影。拍摄人像时,可虚化背景突出人物面部表情等细节,营造出艺术感十足的浅景深画面;拍摄特写如珠宝、花卉等,能让主体在柔和虚化的背景衬托下更显精致。

- 中等光圈(f/4 - f/8):通用性强,适合日常拍摄、风景、人文等多种题材。拍摄风景时能兼顾前景和远景的清晰度,画面层次丰富;拍摄日常人物合照,能保证每个人都清晰且背景也有一定清晰展现,不会过于虚化而丢失环境信息。

- 小光圈(f/11 - f/22 及更小):主要用于需要大景深的场景,如拍摄大场景风光,像山川、大海,可使从近处的岩石到远处的山峦都清晰锐利;拍摄建筑时,能完整清晰地呈现建筑全貌及其细节构造,展现建筑的雄伟与精致。

恒定光圈和可变光圈

镜头光圈分为恒定光圈和可变光圈。镜头上通常仅标注最大光圈数值,不会印出所有光圈值和最小光圈数值。

一般来说,中低端镜头最小光圈可达 F16 左右,高端镜头能到 F22。特殊规格镜头,例如微距镜头,最小光圈甚至可小至 F40 。

特殊光圈应用

- 微距摄影中的光圈:微距摄影因拍摄距离极近,景深本身就很浅。此时使用小光圈(如 f/16 - f/22)能适当增加景深,让微小物体更多部分清晰成像,比如拍摄昆虫时,可使昆虫的头部、翅膀和足部等细节都能清晰展现。但过小光圈可能导致光线不足,需要配合补光设备。

- 星芒效果与光圈:想拍摄出漂亮的星芒效果,如夜景中灯光的星芒,一般选择小光圈(如 f/16、f/22)。光线通过小光圈的多叶片结构时,会发生衍射现象,从而形成美丽的星芒。光圈越小、叶片数越多,星芒效果越明显且线条越细。

1.3 感光度 ISO

ISO 感光度在相机系统中,好比是相机感光元件对光线的 “敏感开关”,它决定了相机传感器对光线的敏感程度。通过调整 ISO 值,可灵活应对不同光照条件下的拍摄需求。

ISO 感光度的定义

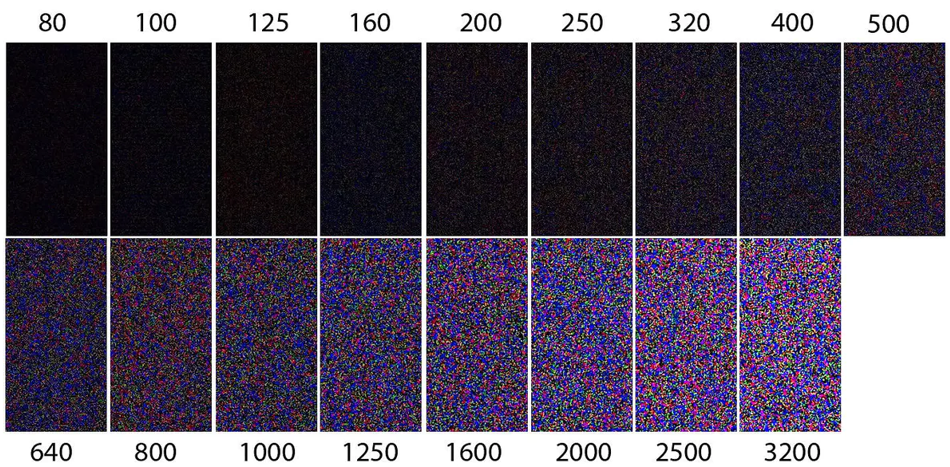

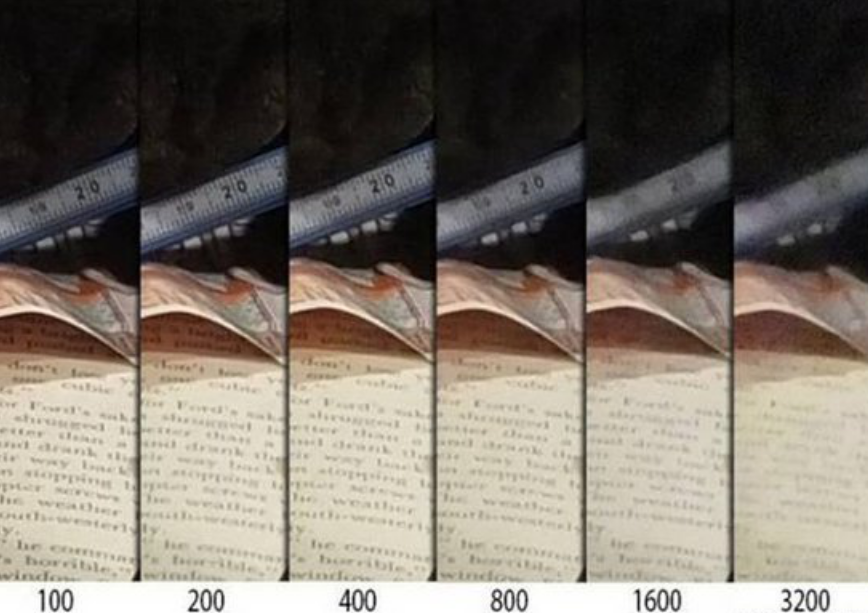

ISO 感光度指的是相机对光线的敏感程度

ISO 感光度以具体数值表示,常见的有 ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800…… 数值呈倍数递增。ISO 数值越低,相机传感器对光线越不敏感;数值越高,传感器对光线越敏感。例如,ISO 100 相较于 ISO 800,对光线的敏感程度低很多。

当摄影师调整 ISO 值后,相机内部的电路增益等参数会相应改变,以调节传感器对光线的反应,从而在不同光线条件下实现合适的曝光。

随着感光度的提高,画面噪点会越来越明显,理论上ISO越低越好。

ISO 感光度的作用

数字越小 低感光度 画面细腻 色彩忠实

数字越大 高感光度 噪点和颗粒严重 画质降低

- 控制画面亮度:ISO 感光度与画面亮度紧密相关。在光线充足的场景,如晴天户外,将 ISO 设置为较低值,像 ISO 100 或 ISO 200,此时相机对光线敏感度低,进入相机的光线量适宜,能获得亮度合适且画质优质的画面。而在暗光环境,如夜晚室内、昏暗的室内舞台等,调高 ISO,如设置为 ISO 1600 甚至更高,相机对光线的敏感度大幅提升,在有限光线条件下也能捕捉到足够光线,使拍摄出的照片相对明亮,满足不同光照环境下对画面亮度的需求 。

- 控制噪点数量:低 ISO(如 ISO 100、ISO 200)时,相机传感器产生的噪点少,画面画质细腻,因为此时传感器对光线反应稳定,电路干扰小。随着 ISO 值升高,如 ISO 3200 及以上,传感器对光线敏感度提升的同时,电路增益加大,导致噪点增多,画面变得粗糙,细节和色彩准确性受影响。所以通过合理设置 ISO,可有效控制画面噪点数量,平衡光线捕捉与画质呈现 。

ISO 感光度与画质

- 画质影响:低 ISO(如 ISO 100、ISO 200)下,相机传感器产生的噪点少,画面画质细腻,色彩还原度高,适合对画质要求严苛的拍摄,如风光摄影、商业产品拍摄等,能呈现出纯净、清晰的画面效果。高 ISO(如 ISO 3200、ISO 6400 及以上)时,传感器对光线敏感度大幅提升,但同时会引入更多噪点,使画面看起来粗糙,细节丢失,色彩准确性也会受到影响。不过,不同相机在高 ISO 下的噪点控制能力不同,高端相机通常在高 ISO 时的画质表现相对较好。

- 曝光影响:ISO 值每提高一档(如从 ISO 200 提升到 ISO 400),相机对光线的敏感度翻倍,在其他条件不变时,相当于进光量增加一倍,画面亮度提升。反之,ISO 值降低一档,进光量减半,画面亮度降低。

常见 ISO 感光度数值

- 低 ISO(ISO 100 - ISO 400):适用于光线充足的环境,如白天室外的风景、人物拍摄。拍摄风景时,低 ISO 能展现出大自然细腻的色彩和丰富的细节,从湛蓝天空的云朵纹理到翠绿树叶的脉络都清晰可辨;拍摄人物时,可获得肤质细腻、色彩自然的照片,使人物肤色看起来更真实。

- 中 ISO(ISO 800 - ISO 1600):常用于光线稍弱但仍可接受的场景,像阴天户外、室内有一定照明的环境。在阴天拍摄城市街景,中 ISO 能保证画面亮度,同时噪点在可接受范围内,不会对整体画面质量造成严重影响;拍摄室内聚会场景,可在不使用闪光灯的情况下,拍摄出清晰、明亮的照片,记录下人们的欢乐瞬间。

- 高 ISO(ISO 3200 及以上):主要用于极端暗光环境,如夜晚无光的小巷、室内极暗角落或需要高速快门且无法调整光圈的场合。比如拍摄夜间演唱会,舞台灯光较暗且歌手快速移动,高 ISO 配合高速快门可定格歌手的精彩瞬间,但要接受画面中会出现较多噪点的情况。

特殊 ISO 感光度应用

- 长曝光与 ISO:在进行长曝光拍摄,如拍摄星空、流水等场景时,为避免长时间曝光导致画面过曝,通常会使用低 ISO。同时配合小光圈和慢快门,在保证进光量合适的情况下,获得理想的长曝光效果。例如拍摄星空时,将 ISO 设置为 ISO 100 或 ISO 200,搭配小光圈(如 f/8 - f/16)和 30 秒左右的快门速度,可拍摄出清晰、纯净的星空画面,减少噪点对星星的干扰。

- HDR 与 ISO:在高动态范围(HDR)拍摄中,ISO 的选择较为关键。HDR 通过拍摄多张不同曝光的照片并合成,以保留画面中亮部和暗部的细节。此时,若基础 ISO 设置过高,合成后的照片可能会因每张照片的噪点不一致而导致整体画面噪点增多。所以一般建议在 HDR 拍摄时,选择较低且稳定的 ISO 值,确保合成后的照片有较好的画质。

如何选择合适的ISO

如何选择合适的感光度

①光线好的时候尽量用低ISO,

②光线不好的话,可以配合灯光一起使用

③光线不好又没有灯光的时候,可以提高快门或者光圈来提亮照片亮度,从而拍出清晰的照片

二、画面三要素

摄影世界里,画面三要素 —— 景深、景别、构图,如同创作的基石,构建起画面的视觉语言。

景深通过虚实层次塑造画面空间感,大景深容纳丰富细节,小景深聚焦主体,让场景叙事各有侧重。

景别以不同视角剪裁世界,特写放大情绪,全景展现环境,赋予画面独特的叙事节奏。

构图则是画面的骨架,三分法、对称式等不同法则,引导观众视线,赋予作品美学秩序。

三者相辅相成、相互交融,从记录生活点滴到雕琢艺术佳作,理解画面三要素,就是掌握了构建视觉魅力的密码,叩响摄影美学的大门。

现在,就让我们深入探索画面三要素中的景深要素,揭开它的奥秘。

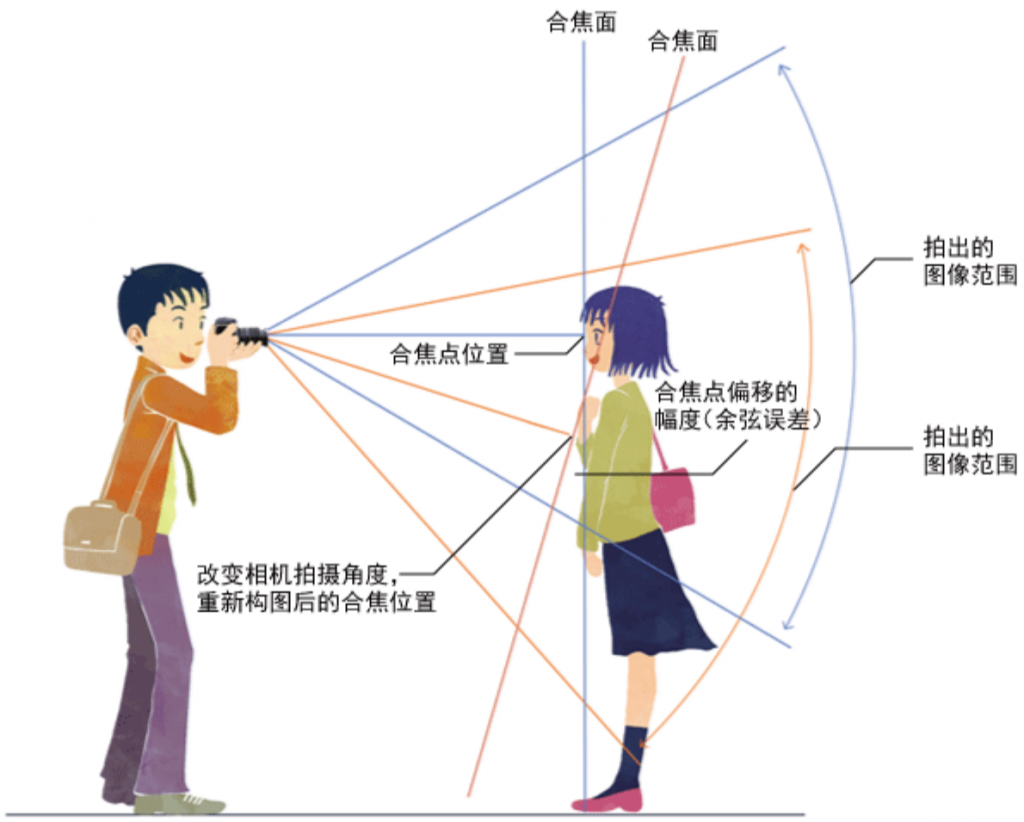

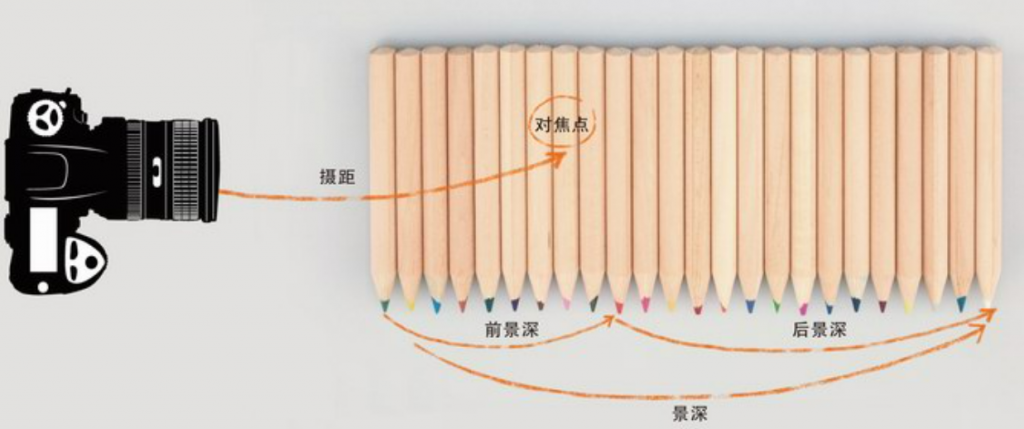

2.1 景深

在摄影艺术的领域中,景深是塑造画面层次与视觉焦点的核心要素。当镜头对准拍摄对象,以对焦点为中心,前景深与后景深共同构成了画面清晰的范围。理解景深的形成原理与影响因素,能够帮助摄影师精准控制画面虚实,创作出更具表现力的作品。

景深的基本概念

一个画面中存在一个对焦点,在对焦点前后,有一段距离的景物能够清晰成像,这段距离就是景深。

对焦点前面的清晰范围称为前景深,对焦点后面的清晰范围则是后景深。

通常情况下,后景深的范围会大于前景深。例如拍摄人物时,人物面部作为对焦点,面部前后一定距离内的头发、衣物等细节也能清晰呈现,这个清晰区域就是景深。

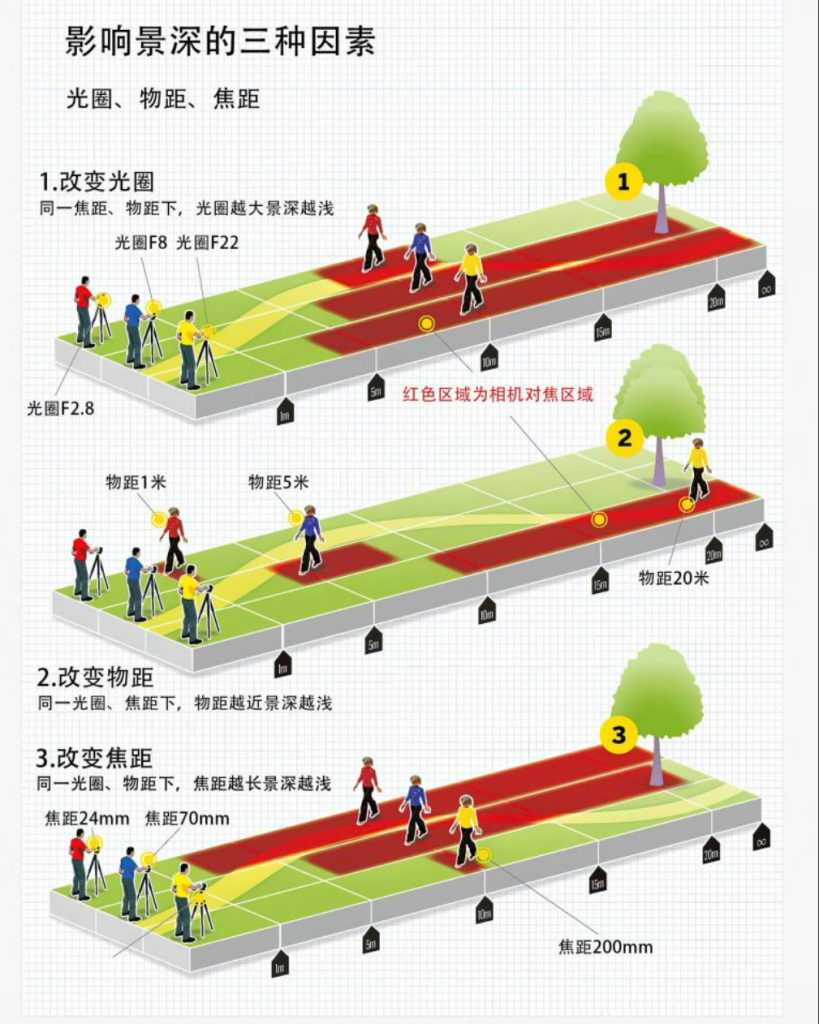

景深三要素

(一)光圈大小

光圈越小,景深越大

光圈越大,景深越小

光圈如同相机的 “瞳孔”,控制着进光量的同时,也深刻影响着景深大小。其规律为:光圈越小(如 f/16、f/22),景深越大;光圈越大(如 f/1.4、f/2.8),景深越小。以拍摄花卉为例,使用 f/2.8 的大光圈,花朵主体清晰,背景则呈现出柔美虚化效果;而切换至 f/16 的小光圈,不仅花朵清晰,周围的枝叶、土壤细节也能一同清晰展现,适合记录花园全景。

(二)对焦距离

焦点与镜头之间的距离

景物越近,景深越小

景物越远,景深越大

对焦距离指的是焦点与镜头之间的距离。景物与镜头越近,景深越小;景物与镜头越远,景深越大。拍摄昆虫特写时,镜头贴近昆虫,即使使用中等光圈,画面也会呈现出明显的虚实对比,昆虫主体清晰,背景严重虚化;而拍摄远处山峦,即便使用较大光圈,山体从近处到远处都能保持相对清晰的状态。

(三)镜头焦距

长焦距,景深小

短焦距,景深大

镜头焦距分为定焦镜头(如 50mm、85mm 等固定数值)和变焦镜头(如 28-75mm)。焦距长短与景深大小呈反比关系:长焦距(如 200mm)景深小,短焦距(如 16mm)景深大。在人像摄影中,使用 85mm 定焦镜头搭配大光圈,能够轻松实现背景虚化,突出人物主体;而使用 16mm 超广角镜头拍摄风景,从近处的岩石到远处的山脉,都能保持大范围清晰,展现广阔的视野。

景深的运用技巧

大景深(强虚化)的应用场景

- 背景杂乱时:当拍摄环境中背景元素繁多、干扰画面时,利用大景深虚化背景,可有效消除杂乱元素,让观众视线集中在主体上。例如在城市街道拍摄人物,大光圈虚化背景中熙熙攘攘的人群与建筑,使人物脱颖而出。

- 突出主体:拍摄特写或强调单一主体时,大景深虚化背景能增强主体的视觉冲击力。如拍摄珠宝、美食等,虚化的背景让主体质感更加突出。

- 创意作品:在艺术创作中,大景深产生的梦幻、缥缈散影效果,可赋予画面独特的氛围与意境。例如拍摄星空下的人像,将星空虚化为斑斓的光点,营造出浪漫奇幻的氛围。

小景深(弱虚化)的应用场景

- 照片整体清晰:在需要保留画面所有细节,确保从前景到背景都清晰呈现的情况下,如拍摄建筑细节、产品展示等,使用小景深能够保证画面的完整性与清晰度。

- 拍摄大风景:拍摄自然风光时,小景深能让山脉、湖泊、天空等元素都保持清晰,展现大自然的磅礴气势与丰富细节。例如拍摄广角全景照片,小光圈配合小景深,可将壮丽的山川湖海尽收眼底。

- 大范围记录:在记录活动现场、集体合影等场景中,小景深确保所有人物和环境都能清晰入镜,避免因景深过小导致部分人物虚化的情况。

景深的控制是摄影创作的重要手段,通过对光圈、对焦距离和镜头焦距这三要素的灵活运用,摄影师能够根据拍摄意图,精准塑造画面虚实,让每一张照片都能讲述独特的故事,传递深刻的情感。

2.2 景别

景别基础概念

景别是指因摄像机与拍摄主体的距离变化,导致取景框呈现出不同范围大小的画面。景别划分主要有五分法(远景、全景、中景、近景、特写)和七分法(远景、全景、中景、近景、特写、大全景、大远景)。景别大小与信息接收量紧密相关:

景别越小,画面聚焦局部,观众接收的信息越集中、单一;

景别越大,画面涵盖的元素越多,观众获取的信息越丰富、多元 。

景别的核心作用

1. 信息调控与叙事手法

大景别,取景范围大,画面元素多,信息含量多

小景别,取景范围小,画面元素少,信息含量少

景别是控制观众信息获取的重要手段。通过大小景别变化,能巧妙制造笑点与悬念。例如在喜剧片中,先用大远景展现滑稽场景全貌,如角色在拥挤街道慌乱奔跑,众多路人的反应丰富画面信息,引发观众好奇;再突然切换至角色夸张表情的特写,放大滑稽神态,让观众捕捉到关键笑点。

而在悬疑片中,大远景展示案发现场全景,埋下诸多环境线索,随后用特写聚焦关键物证,引导观众拼凑线索,营造紧张悬念氛围。

2. 主客观视角表达

小景别(如近景、特写)常传递主观性表达,画面强烈引导观众关注特定主体,带有较强指令性。比如在第一人称视角的镜头中,特写角色的眼睛,让观众代入角色主观感受。

大景别(如远景、全景)相对客观,画面容纳大量元素,给予观众自由浏览、解读画面的空间,常用于客观记录场景。

3. 影片风格塑造

戏剧性较强,突出情感,会使用近景,特写更多

画面性较强,突出生活,会使用远景,全景更多

不同风格的影片对景别有不同偏好。戏剧性强、注重情感表达的影片,多使用近景、特写,放大角色情绪,如爱情片中频繁出现恋人深情对视的特写镜头,强化情感张力;

画面性强、侧重展现生活场景的影片,倾向于远景、全景,呈现生活全貌,像文艺片中用全景拍摄乡村生活场景,展现质朴生活气息。

4. 观众情感共鸣

景别影响观众与画面角色的情感联系。镜头距离远(大景别)时,观众与角色心理距离较远,对角色遭遇相对冷静;

镜头拉近(小景别),观众更容易关注角色细节,产生情感共鸣。

正如卓别林所说 “喜剧用远景,悲剧用特写”,喜剧通过远景展现荒诞场景引发集体欢笑,悲剧用特写放大角色痛苦神情,直击观众内心。

景别的详细分类

远景

远景以环境为主,突出被拍摄主体所处环境,常用于展示故事背景、时代背景、环境氛围等。

例如拍摄史诗题材影片时,远景呈现宏大的古代战场,黄沙漫天、千军万马,烘托出战争的壮阔与残酷。在风光摄影中,远景能展现连绵山脉、辽阔草原的壮美景色 。

全景

全景完整呈现人体和周围背景,常用于定场镜头,揭示人物与环境、人物与人物之间的关系

。比如在群像剧中,开场用全景展示宴会场景,不同人物站位、互动姿态,暗示人物间的主次、亲疏关系。拍摄建筑时,全景能展现建筑全貌与周边环境的融合 。

中景

中景突出人体膝部以上部分,重点展现人物动作,环境退居次要地位。常用于表现人物身份、交流互动,

如商务洽谈场景中,中景拍摄双方手势、坐姿,传递人物职业身份和交流状态;拍摄体育赛事时,中景捕捉运动员关键动作姿态 。

近景

近景聚焦人物胸部以上,着重刻画人物神态、情绪,展现人物性格与个性。

新闻采访中,近景拍摄采访对象,让观众清晰观察其表情、眼神,感受采访者情绪;在剧情片中,近景拍摄角色对话,突出面部细微表情变化,推动情感表达 。

特写

特写拍摄人物肩部以上,或是聚焦物体局部细节。

拍摄人物时,特写深入展现其内心世界、情感,如一滴眼泪滑落的特写,无声却强烈传达角色悲伤情绪;

拍摄物品时,特写通过细节暗示本质,如拍摄老旧钥匙特写,暗示岁月故事 。

景别的衔接技巧

前进式句型

从大景别逐步过渡到小景别,顺序为 “远 — 全 — 中 — 近 — 特” 。

这种句型常营造情绪递进、氛围紧张的效果,适合用于故事展开、情节推进。比如在电影开场,先用远景展现城市全貌,再切换至全景展示主角居住的街区,接着中景呈现主角出门,近景拍摄主角表情,最后特写主角眼神中的忧虑,逐步引导观众关注主角 。

后进式句型

从小景别逐渐过渡到大景别,顺序为 “特 — 近 — 中 — 全 — 远”。

常用于故事结尾、情感升华,给予观众情绪释放空间。例如影片结尾,从主角微笑的特写开始,慢慢拉远成近景、中景,展现主角与朋友团聚,再拉至全景呈现热闹场景,最后以远景展示城市夜景结束,画面从个体情感延伸至宏大场景,引发观众对故事的回味 。

2.3 构图

构图的核心目的

构图旨在构建内容与画面的整体结构,通过巧妙布局,让画面主体鲜明突出,赋予作品超越普通照片的艺术感染力。它如同绘画中的线条与色彩搭配,是摄影师表达创作意图、传递情感的关键手段。

构图的形式与应用

基础构图形式

1、均衡与对称

均衡构图强调画面视觉上的平衡感,通过非对称元素的巧妙分布实现平衡,如在拍摄海边场景时,将大块礁石置于画面一侧,用另一侧的海浪、天空填补空白,达到视觉平衡。对称构图则以中轴线为基准,使主体与元素上下或左右对称,常见于建筑摄影,例如拍摄古寺正门,对称构图凸显建筑的庄重与稳定。

2、对比与视点

对比构图通过元素间的差异强化视觉效果,如大小对比中,用渺小的人物与宏伟的建筑形成反差,凸显建筑的壮观;视点构图则通过引导观众视线聚焦特定主体,如利用道路、河流等线条将视线引向远方的主体。

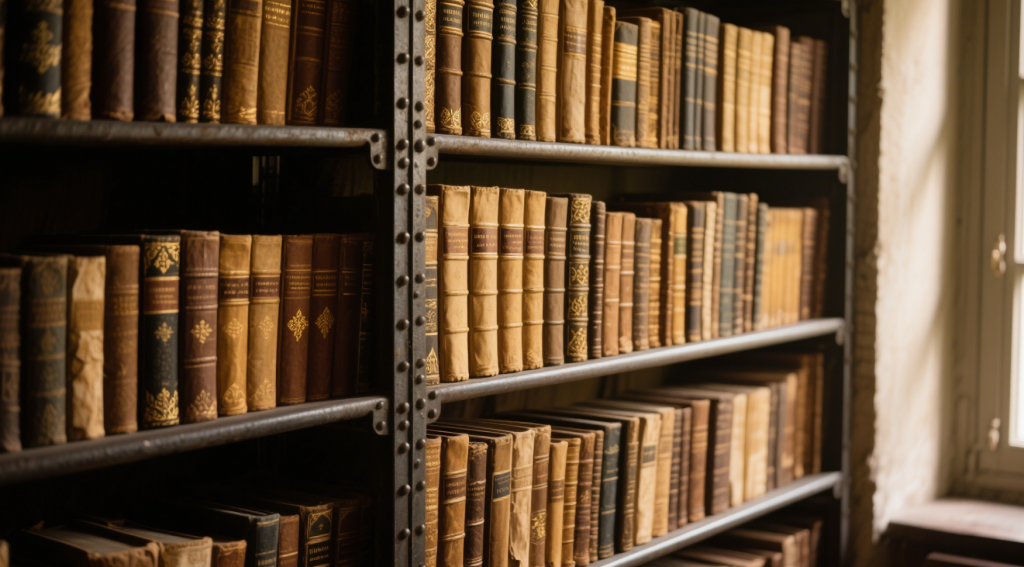

3、节奏与韵律

在拍摄重复元素时,节奏与韵律构图尤为适用。如拍摄整齐排列的书架,书籍的重复出现形成节奏感;拍摄梯田,层层叠叠的曲线则展现出韵律美,让画面富有动态感。

4、变化与统一

变化与统一强调在多样元素中寻求和谐。例如拍摄花卉,画面中不同形态、颜色的花朵构成变化,而统一的绿色背景又让画面整体协调,避免杂乱。

特色构图技巧

1、留白构图

留白构图通过减少主体在画面中的占比,营造意境与故事感。在拍摄山水风光时,大面积留白的天空与远处的山峦结合,给人以空灵悠远之感;拍摄人像时,留白部分可引发观众对人物思绪的遐想。

2、对角线构图

将主体置于画面两个对角相连的直线上,能增强画面的线条感与视觉冲击力。拍摄桥梁时,桥梁沿对角线延伸,引导视线向远方延伸,增加画面纵深感;拍摄运动物体,如奔跑的人,对角线构图强化其运动趋势。

3、三分法构图

按照 “井” 字将画面分为九等分,把主体置于交叉点或线上。拍摄风景时,将地平线放在上或下三分之一处,突出天空或地面;拍摄人像,将人物眼睛置于上三分之一的交叉点,让画面更自然美观。

4、对称构图

对称构图让照片具有高度的协调性与稳定性。拍摄平静湖面的倒影,上下对称展现出静谧之美;拍摄对称结构的建筑,左右对称凸显建筑的规整与大气。

5、中心构图

将主体置于画面中心,适合拍摄人像、产品等。拍摄人物特写时,中心构图能快速聚焦人物神态;拍摄精致的珠宝,中心构图突出其细节与质感,轻松拍出大片效果。

6、框架式构图(前景构图)

利用窗框、门框、树叶间隙、镜子等作为画面框架,增加层次感与空间感。透过窗户拍摄屋内场景,窗框形成天然画框,引导观众视线;用树叶间隙框住远处的建筑,增添画面趣味性。

对比构图类型

1、动静对比

通过运动物体的清晰与背景的模糊形成对比,突出物体动感。拍摄行驶的汽车,慢速快门下,汽车清晰,背景道路、景物虚化,强化速度感;拍摄飞鸟,快速快门定格飞鸟姿态,背景虚化,展现其灵动。

2、明暗对比

利用景物的明暗反差营造氛围。拍摄夜晚城市,明亮的灯光与黑暗的天空形成对比,突出城市的繁华;拍摄逆光人像,人物暗部与背后明亮的光线对比,增添神秘感。

3、虚实对比

虚化背景突出清晰主体。拍摄花卉,大光圈虚化背景,让花朵成为视觉焦点;拍摄人像,虚化杂乱背景,凸显人物形象。

4、形状对比

以小衬大、以短衬长,通过不同物体外形对比增强视觉效果。拍摄高大的树木时,在画面中纳入矮小的灌木,凸显树木的挺拔;拍摄修长的桥梁,搭配圆形的拱门,形成形状反差。

构图的重要作用

突出主体

突出主体是构图的首要目标。通过构图形式的选择,如中心构图、三分法构图等,明确画面核心,让观众一眼捕捉到主体想要表达的内容。

舍弃杂乱

遵循简洁原则,构图帮助去除画面中不必要的元素。例如利用框架式构图,以前景遮挡杂乱背景;通过留白构图,减少干扰元素,让主体更加突出。

优化背景

背景作为画面的重要组成部分,构图能对其进行优化。使用虚实对比虚化杂乱背景;通过调整拍摄角度,利用简洁的天空、墙面等作为背景,增强画面美感与意境。

提升视觉冲击力

通过不同角度拍摄,如仰拍凸显主体的高大宏伟,俯拍展现场景的广阔;结合对角线构图、对比构图等形式,表达空间立体感,增强画面的视觉冲击力。

增强画面美感

合理的构图让景物协调统一。运用均衡与对称、节奏与韵律等构图形式,让画面元素和谐搭配,利用构图技巧提升整体美感,创作出富有艺术感的摄影作品。